2025年11月7日

日本画の巨匠 横山大観が終生愛飲した味わいを想い醸す

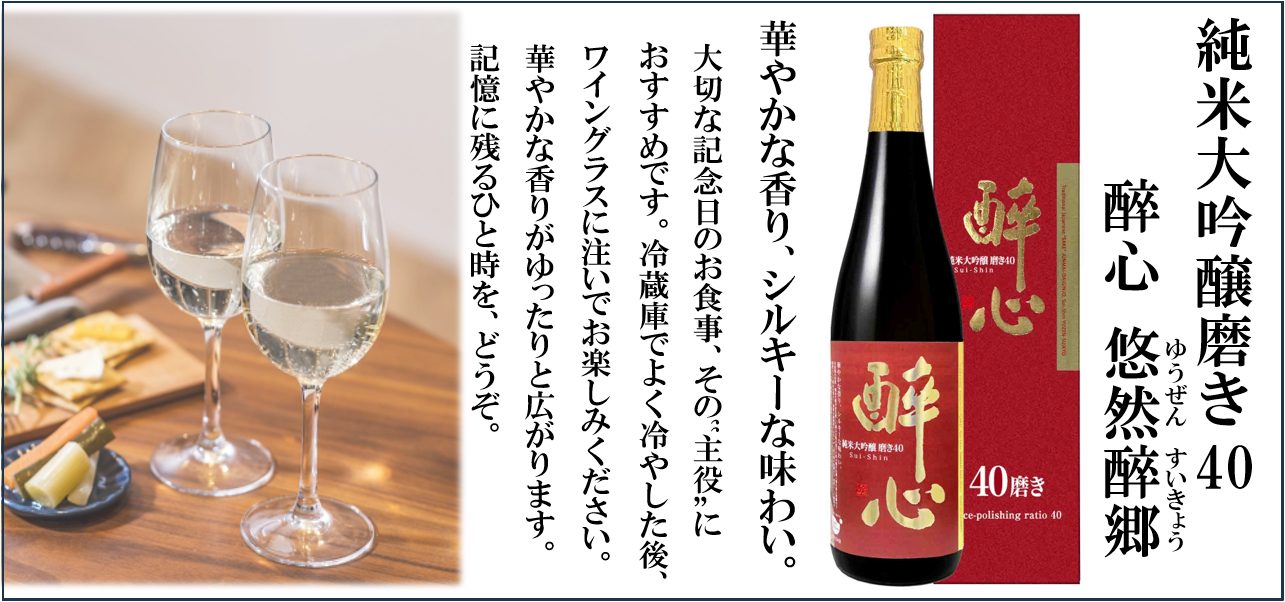

「純米大吟醸磨き40 醉心悠然醉郷」

華やかな香り、シルキーな味わい

日本画の巨匠・横山大観が終生愛した醉心は軟水造りの飲み飽きぬ酒。「菊を採る東籬の下 悠然として南山を見る」-東晋の陶淵明ではないが、「盃を採る食膳の下 悠然として醉郷を見る」の心境と相成ります。これは、大観先生が醉心を嗜まれているお姿を想って書き留めたもので、その想いを込めたお酒こそ、「悠然酔郷」。大切な記念日のお食事、その‟主役”におすすめです。冷蔵庫でよく冷やした後、ワイングラスに注いでお楽しみください。華やかな香りがゆったりと広がります。記憶に残るひと時を、どうぞ。

お米は全て「三田米」

神戸市の北、六甲の山々を超えたその先に三田市は位置します。江戸時代の初め頃、志摩国鳥羽(現在の三重県鳥羽市)より水軍で有名な九鬼氏が三田に入り、以来幕末までこの地を治めたそうです。

三田市は農畜産物が豊かな土地で、「三田米」「三田牛」など名の通ったブランドが存在しています。そして、三田市は酒米として有名な「山田錦」の産地でもあります。「山田錦」は兵庫県で育成されたお米であり、その生産量は全国のおよそ6割を占めているそうです。「山田錦」は大粒で、「心白」と呼ばれるデンプン質に富み白く見える部位を米粒の中心部に有します。このお米を醸すと豊かな風味のお酒が出来ると言われ、清酒業界だけでなく一般にも広く認知されている酒米です。

三田市産の「山田錦」を、醉心は昭和30年代前半より使用しています。この頃、旧三田市農協(現JA兵庫六甲)は、「山田錦」の販路を兵庫県外にも求めようとされていました。そして、最初に醉心を訪ねて下さったのです。お話を聴いた当時の醉心当主、四代・山根卓三は、醉心の酒造りに広く「山田錦」を採用することを決断しました。当時はまだ「山田錦」がそれほど世に知られていない時代でしたが、このお米を見た卓三は直観的にその真価に気付いたのかもしれません。以後、今に至るまで、三田市で契約栽培された「山田錦」が、醉心の酒造りの主軸を担い続けているのです。

秋に三田の地を訪れると、黄金色に実った稲穂で満たされた田圃が連なる様を眺めることが出来ます。黒々と肥えた土、農家の皆様が幾世代にもわたって精魂を込められた田圃から豊かな実りが生れたその情景は、どんな名画にも負けぬ感動を呼び起こします。

二十一世紀になって、醉心はもう一つの三田米を酒造りに使うようになりました。その名は「どんとこい」。食用のお米、食べておいしいお米です。醉心では酒造りの“掛米(かけまい)”として用いております。最初は、精米歩合60%の純米吟醸に。続いて精米歩合50%の純米大吟醸にも。そして、令和5酒造年度には、40%の磨きに挑戦するに至りました。

豊饒の地、三田市で育まれた「三田米」。醉心の主軸を形成する多くのお酒は、丹精込められた「三田米」から生まれ出ているのです。

鷹ノ巣山の麓の井戸で汲む「超軟水」で仕込む

広島県の中央部にそびえる「鷹ノ巣山」。その山頂から南の方を眺めると、天候に恵まれたなら、遥か瀬戸内海まで見渡すことが出来るといいます。また、山頂付近には「ぶな」の原生林が繁茂しており、そのなかに佇むと清々しい緑の香りに満たされるような心地がします。

鷹ノ巣山を目指して緑のなかを進むと、その山麓で一筋の沢に行き当たります。水草を殆ど見掛けない清冽なその水の流れの傍に、二十世紀の終わり頃、醉心は井戸を掘りました。汲み上げたお水は、傍らの沢の水の如く清らかで、タンクに溜めて覗き見ると太陽の光を受けて青く輝いて見えました。

試しにこのお水でコーヒーを淹れたところ、例えようのないほどの美味。これならばお酒造りに使っても間違いないと確信しました。そして、その水を水の専門家のもとに持参して確認頂いたところ、「稀に見る軟水。“超軟水”と言ってよい。大切にしなさい」とのお言葉を頂き、きっと良いお酒が出来るに違いないとの確信をより一層深めたのです。

以来、醉心のお酒は、鷹ノ巣山の麓の井戸水を仕込水として育まれているのです。

「醉心悠然醉郷」-醉心が醸す食中酒の一つの“かたち”として

日本画の巨匠・横山大観先生は、終生醉心を愛飲しました。“軟水造り”の醉心の風味が余程お気に召したのでしょう。その最盛期には一日に二升三合もの醉心を嗜まれたと言います。大観先生は、朝5時頃に起床して、朝食にご飯を軽く召し上がった後、午前中は絵のお仕事に没頭され、その後、ゆっくりと醉心を嗜まれたと聞きます。「海鼠腸(このわた)」などをお酒のお供に。杯を重ねても飲み飽きることなく、醉心がお身体にしみわたるような感覚であったものと推察致します。

創業以来伝承の“軟水造り”を通し、大観先生が愛してやまなかったような、飲み飽きることなく食中で嗜んで頂けるお酒、繰り返し楽しんで頂けるお酒を醸すこと。大観先生との出会い以来、醉心が取り組んで来たことです。ここで、「醉心悠然醉郷」へと連なる、近年のその歩みを振り返ってみることと致します。

-さながら“ご飯”を食べるように-「純米吟醸 醉心稲穂」

昭和後期、急速に欧風化が進む食生活のなかでカジュアルに楽しんで頂きたいとして、醉心が他に先駆けて生み出したお酒が「純米吟醸」。三田市産「山田錦」を酒母・麹米に使用した吟醸造りの純米酒。その後継として今に伝わるお酒こそが、現在でも醉心の定番中の定番である「純米吟醸 醉心稲穂」です。それは、醉心の“超軟水仕込”の特徴が最もよく表れているお酒であり、穏やかな香りで、キメ細やかでなめらかな味わい。お米の旨味を感じさせる余韻のあるお酒。さながら“ご飯”を食べるように、様々な家庭料理と合せて毎日でも楽しむことが出来ると感じます。その名と味わいから受けるお米のイメージから、ベージュを基調とするデザインでその装いを整えております。

-シャープな風味をワイングラスで-「純米大吟醸 醉心陶酔三昧」

時代が令和となる頃、醉心で新たなお酒が生れました。「純米大吟醸 醉心陶酔三昧」です。三田市産「山田錦」と「どんとこい」を50%にまで磨き、華やかな香りを生む酵母を添え、独自の“超軟水仕込”により生み出されたお酒です。「醉心稲穂」よりもお米を磨いた分、その風味はよりシャープさを増し、男性的な印象を飲む人に感じさせるようです。ワイングラスでお楽しみ頂きたいお酒。白ワインと楽しむようなお料理とも相性よく、実際、欧州の方におすすめすると「飲みやすくておいしい」と言われることが多い印象があります。そのイメージを、黒を基調とするデザインの装いに込めております。

-絹のようななめらかさをさらに磨いて-「純米大吟醸磨き40 醉心悠然醉郷」

そして、令和7年も終わりに近付いて来た頃、さらに新たな食中のお酒を世に送り出します。そのお酒こそ、「純米大吟醸磨き40 醉心悠然醉郷」。三田市産「山田錦」と「どんとこい」を、さらに40%にまで磨き、“超軟水”を合わせて醸したお酒です。「醉心陶酔三昧」よりもさらにお米を磨くことで、絹のようななめらかさ(“シルキー”と言われる方もあります)のなかに、エレガントな風味、品の良い甘味が現れ出た印象があります。「醉心陶酔三昧」と対比するなら、女性的な印象のお酒と言えましょう。実際、おすすめした女性の方の殆どが「おいしい!」と仰ってくださいました。ワイングラスでお楽しみ頂きたいお酒。大切な記念日のお食事におすすめしたいお酒です。また、お食事の終盤にデザートと一緒に、というお楽しみ方も一興と存じます。

このお酒のイメージを、落ち着いた赤、あるいは臙脂(えんじ)色を基調とするデザインでまとめ、大観先生が醉心を嗜まれているお姿を想って書き留めた「盃を採る食膳の下 悠然として醉郷を見る」の言葉を添えて、その装いを整えております。

どうぞ、ご期待ください。